【LoL】プロ経験者が伝授する「対角線の法則」とは?知らなきゃ損する”マクロの極意”【動画紹介】

日々さまざまな情報を取り扱うeスポーツニュースジャパン(eスポ)ですが、我々が目を向けているのは大会の結果やプロチームの動向だけではありません。

本コーナーでは、筆者がeスポ読者の方々へおすすめしたいゲーム作品、動画、トピックなどを独断と偏見を交えながらお届けします。

ソロランクの勝率が変わる『LoL』必修マクロ知識

今回ご紹介するのは、はうちゃれ ~How to be a Challenger~が投稿した「【マクロ解説】”対角線の法則”を理解しよう」です(公開日:2025年8月24日)

本動画は、PC用ゲーム『リーグ・オブ・レジェンド』(LoL)における、戦局の理解を助ける”対角線の法則”についてフォーカスしています。

『LoL』で勝利を目指す上で欠かせないのが、「マクロ」と呼ばれる戦略的思考です。そんな数あるマクロの概念の中でも、特に重要視されるのが「対角線の法則」。本動画では、『LoL』競技シーンを経験したことのある”Gariaru”さんがナビゲーター役となり、法則の基本から実践的な活用法、そして注意点までを網羅的に説明しています。

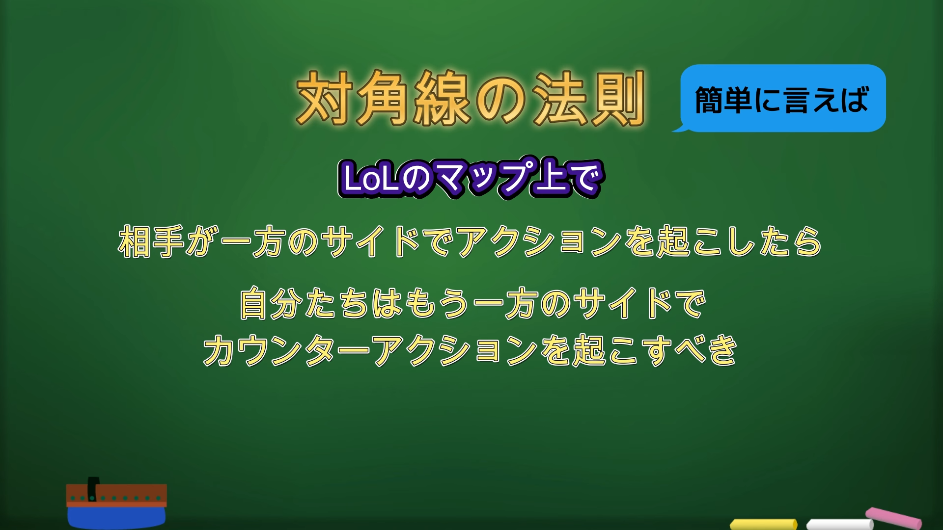

対角線の法則とは、相手がマップの一方のサイドで何らかのアクションを起こした場合、自分たちはもう一方のサイドでカウンターアクションを起こすべきだという基本的なマクロの考え方を指します。これは、ドラゴンやバロンの獲得、カウンタージャングルといった行動の根拠となる、最も重要な法則の一つであると強調されています。

具体例として、相手チームがTOPでガンクを行った場合、マップの中央より下側の人数が手薄になるため、BOTへのガンクやドラゴンなどのオブジェクト獲得の成功率が大きく高まると説明されています。ここでカウンターアクションを起こせないと、相手だけが利益を得てしまう厳しい状況に。「その後の主導権争いが難しくなり、ゲーム展開を相手に握られてしまう可能性がある」とGariaruさんは語ります。

なぜ『LoL』において対角線の法則が成立するのでしょうか。Gariaruさん曰く、その理由は主に2つあると解説されています。

まず1つ目の理由、「マップの移動時間」の問題について。TOPレーンからBOTレーンまでの対角線上の距離は非常に長いため、相手が一方のサイドでアクションを起こした後、逆サイドに移動してカバーを行うことは基本的に不可能だからです。

2つ目の理由は「リソース」。LoLでは人数差が非常に重要であり、相手が一方のサイドにリソース(人員)を集中させている間、逆サイドは必然的に人数有利を作りやすく、戦闘が起きても負ける確率が非常に低いと説明されています。テレポートやグローバルスキルによる逆サイドへの介入もありますが、ゲーム序盤では対応が難しいことが多いとも付け加えられています。

つまり対角線の法則とは、相手が一方のサイドにリソースを割いてアクションを起こしている間に、手薄になった逆サイドを突いて自分たちもアクションを起こすという、いたってシンプルな法則なのです。

ゲーム序盤の具体例として、動画では以下のシーンが挙げられています。

ブルーチームがTOPレーンでタワーダイブを行った際、レッドチームがすぐにドラゴンを獲得しに向かうプレイ。これは相手チームがトップ側にリソースを割いているため、ドラゴン獲得の妨害を受ける確率が低いという根拠に基づいています。また相手がTOPレーンでタワーダイブを行い、リソースがTOP側に偏っていると判断できる場合、自分たちはBOTレーンでタワーダイブを行うといったカウンターアクションも有効であると説明されています。

対角線の法則は、上位プレイヤー、特に競技プレイヤーが必ず意識しているものであり、Gariaruさんは「これを意識しないと相手チームとの差が広がり、特に不利を負ったサイドは終盤での巻き返しが難しくなる」と語りました。

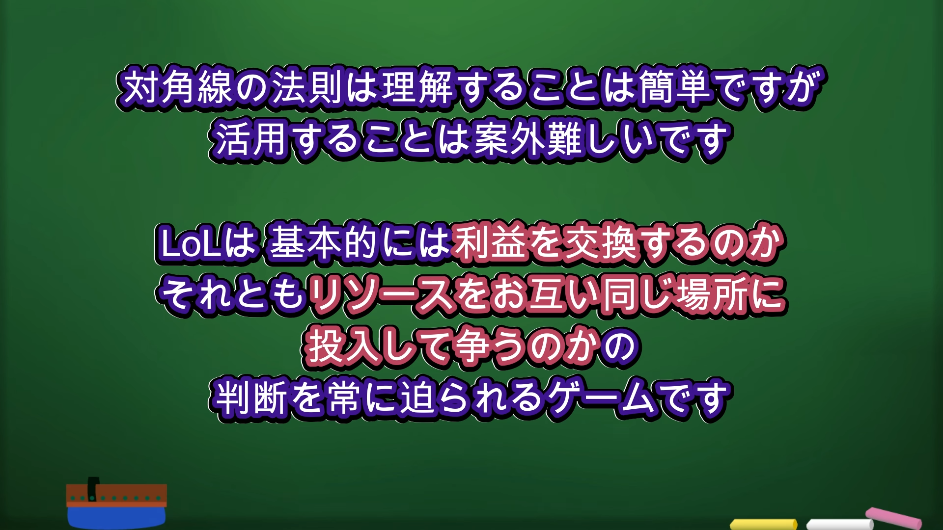

動画では対角線の法則の説明に始まり、試合で応用する際の注意点、「法則であってルールではないため、臨機応変な判断が求められる」といった点も解説されています。

この法則を理解することは比較的簡単である一方、「実際にゲームで活用することは難しく、ミニマップの確認や相手の位置予測が重要」だとGariaruさんはコメントしました。特にJGやSUPのプレイヤーは、この法則を意識してプレイすることが大事とのこと。ソロランクだけでなくフルパーティーで遊ぶ際にも役立つ知識なので、興味のある方はぜひ一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

執筆:eスポーツニュースジャパン編集部